IgA腎症は腎臓で尿を作る、ろ過装置である糸球体に免疫グロブリンの一つであるIgAが沈着する、慢性腎臓病の代表的な疾患です。

ところが、これは極めて重要なことですが、IgA腎症を引き起こしたり、悪化させたりする原因は扁桃炎、慢性上咽頭炎、根尖性歯周病など腎臓とは遠く離れた、腎臓内科医が専門としない場所にあります。

したがって、IgA腎症の寛解や根治をもたらすためには複数の診療科(例えば腎臓内科と耳鼻咽喉科や歯科)が協力して治療に当たる必要があります。それゆえ、診療科の垣根を越えた協働診療である「木を見て森も見る医療」を理念に掲げる日本病巣疾患研究会(JFIR)にとりましてIgA腎症は典型的な疾患です。

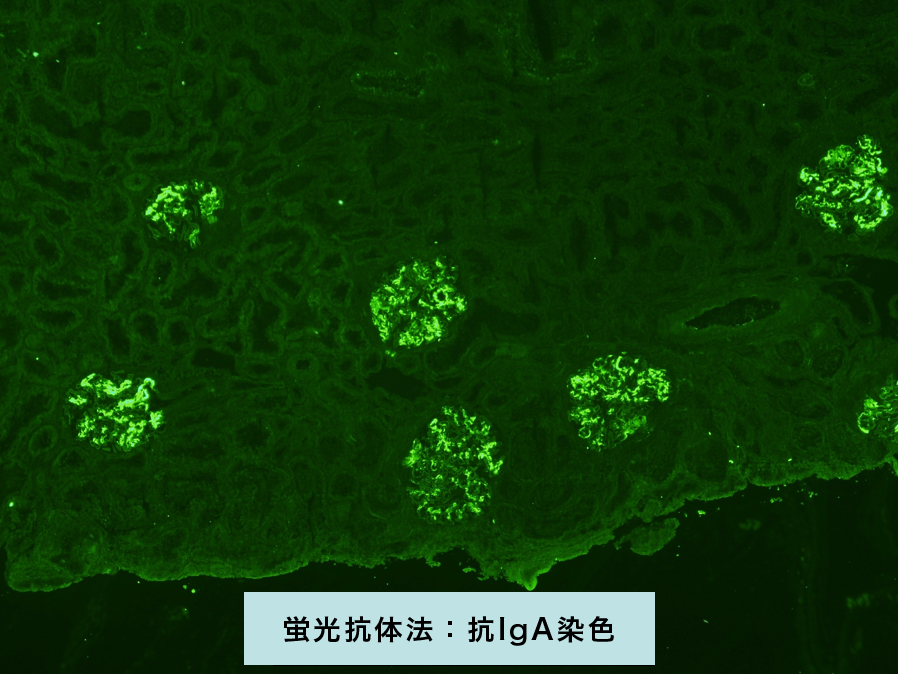

IgA腎症の蛍光抗体法所見。すべての糸球体のメサンギウム領域にイムノグロブリンA(IgA)が沈着する。

IgA腎症は”血尿”と”タンパク尿”(初期には糸球体から漏れ出たタンパク粒子は尿細管で再吸収されてしまうため陰性であることが多い)を呈する頻度の高い疾患です。

感冒時の肉眼的血尿で発見される場合もありますが、自覚症状が無いことのほうが多く、特に学校健診や職場健診などの健診制度が発達したわが国ではIgA腎症の約7割が健診で発見されています。それゆえ、IgA腎症の早期発見には毎年の健診を受けることが大切です。

IgA腎症は腎生検で採取された標本を、免疫グロブリンの一つであるIgAが糸球体のメサンギウムという部位に沈着していることを蛍光抗体法という方法で調べることで診断がつきます。蛍光抗体法が診断技術に応用されるようになった1968年に、フランスのBergerらによってIgA腎症がはじめて報告されました。この疾患概念が報告されて間もない1970年代では、診断後の患者の経過を観察した期間がまだ短かったので、IgA腎症は腎不全までには進行しない予後良好の腎疾患と考えられていました。ところが、観察期間が長くなるにつれて、腎不全にまで進行する症例が少なくないことがだんだんと明らかになり、1990年代後半になると長期的には予後不良の腎臓病とみなされるようになりました。

「予後良好」から「予後不良」へIgA腎症の予後の認識が変遷するにつれてIgA腎症の治療に対する考え方も変わって来ました。つまり、「予後良好」という考え方が支配的であった1970年代は『治療不要』が一般的でした。1980年代になるとIgA腎症の予後は必ずしも良くないことが明らかになり、1g/日以上のタンパク尿や、すでに腎機能の低下がある場合などの『数年後(~10年後程度)には腎不全に進行する可能性の高い症例に対して治療が必要』となりました。

そして、さらにフォローアップの期間が長くなり、長期になればなるほど腎不全に進行する症例の割合が増加することが明らかになってきました。その結果、現在の腎症の進行を遅らせることを目標とした日本腎臓学会の「エビデンスに基づくIgA腎症診療ガイドラインでは『腎症の進行を遅延させるために尿タンパク0.5g/日以上の症例に治療介入する』ことを勧めています。

このように時代とともにIgA腎症に対する治療の考え方が変わってまいりましたが、現在でも、自分が生きている間に「いずれは透析」という漠然とした不安をIgA腎症と診断された多くの患者さんは抱いています。「IgA腎症の進行を遅らせる」という治療目標に留まる限り患者さんはこの不安を払拭することは出来ません。

| 年代 | 1970年代 | 1990年代 | 現代 |

|---|---|---|---|

| 予後の認識 | 予後良好 | 一部が予後良好 |

長期的には一部を除き予後不良

|

| 治療の考え方 | 治療は不要 | 進行する症例を選んで治療 目標は進行の遅延 |

進行する症例を選んで治療

目標は進行の遅延 腎症が早期の段階で

寛解・治癒を目指す |

| 年代 | 予後の認識 | 治療の考え方 |

|---|---|---|

| 1970年代 | 予後良好 | 治療は不要 |

| 1990年代 | 一部が予後良好 | 進行する症例を選んで治療 目標は進行の遅延 |

| 現代 |

長期的には一部を除き予後不良

|

進行する症例を選んで治療

目標は進行の遅延 腎症が早期の段階で

寛解・治癒を目指す |

IgA腎症の予後に関する認識の変遷とともに、治療に対する考え方が大きく変わってきた。現在、わが国の医療現場では「進行を遅らせる」と「寛解・治癒を目指す」という二つの治療目標が併存している。尚、「寛解・治癒を目指す」という医療コンセプトはわが国独自のものである。

日本は世界で最も健診制度が発達している国の一つであり、欧米と比較するとIgA腎症が早期で軽症の段階で発見されることが多いという特徴があります。

こうした背景があり、日本では「腎症の早期の段階で寛解・治癒を目指す」という欧米にはまだ存在しない新しい考え方が生まれ、2000年代以降、将来に不安を抱く患者さんや、多くのIgA腎症患者さんを実際に診療している臨床医に受容され、支持されるようになりました。また、IgA腎症の寛解が目指せるようになったのはそれを可能とする治療が登場したからであり、日本で現在、IgA腎症に対する標準的治療の一つになっている扁桃摘出+ステロイドパルス療法(扁摘パルス)はその代表的なものです。

しかし、欧米ではまだ行われていない扁摘パルスに対して、日本の中にも科学的根拠がまだ不十分ということで厳しい見方をする医師や、扁摘パルスは行ってはいてもその適応にはかなり慎重という医師もいまだに少なくなく、同じIgA腎症であっても、診療を担当する医師や医局の考え方で治療方針が異なり、その結果、肝心の医療の最終受益者である患者さんが受ける恩恵は日本中でいまだに不均一というのが現状です。

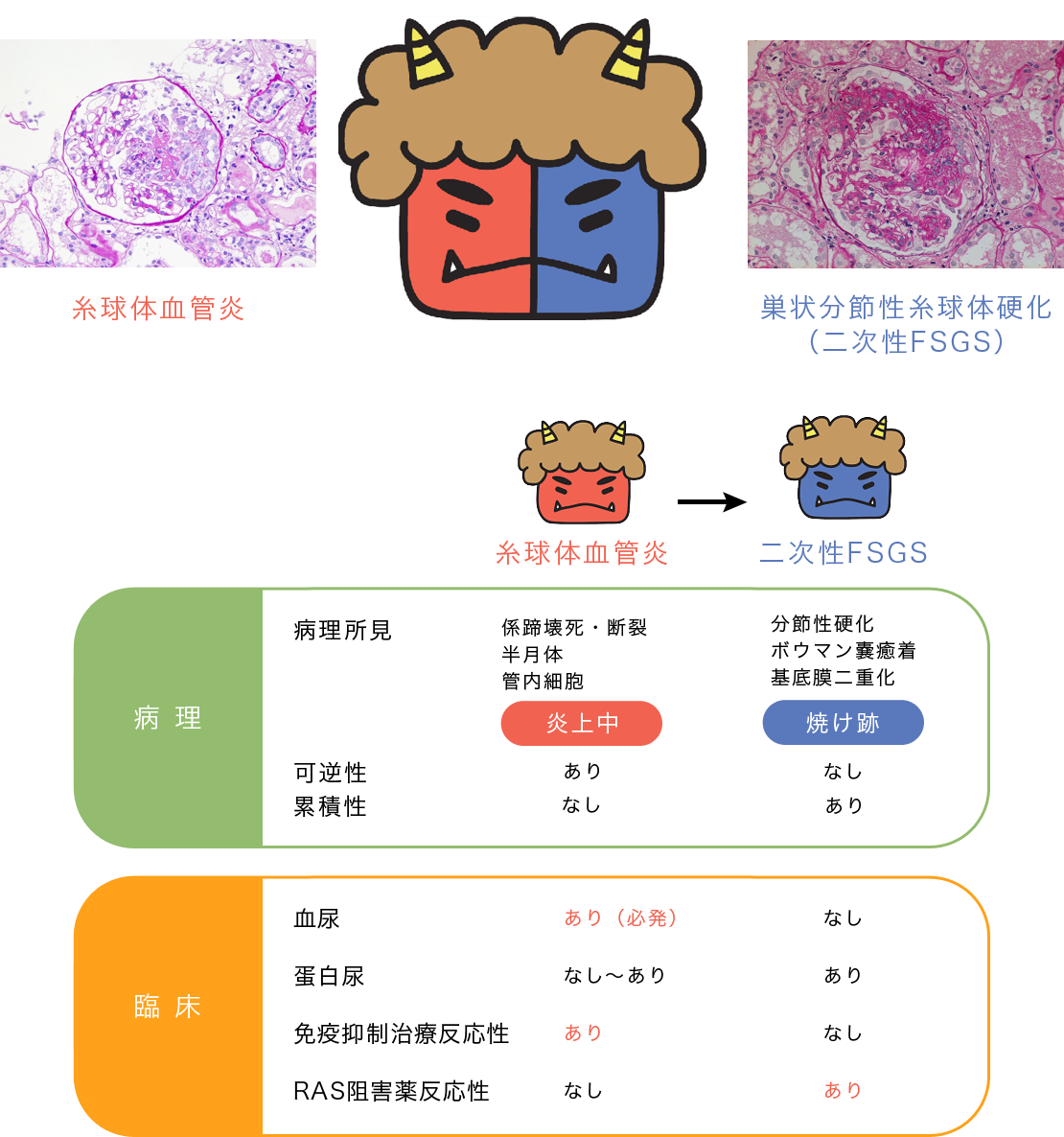

IgA腎症の本質は「メサンギウムにIgAの沈着を伴う、くすぶり型の糸球体血管炎」と私たちは考えています。そして、糸球体血管炎のために糸球体血管壁が断裂した部位から赤血球が尿に入り込み血尿が生じるわけです。

ところで、IgA腎症の特徴である糸球体のメサンギウムへのIgA沈着が、日本人の場合には10人に一人くらいの割合で存在することが報告されています。また、IgA腎症とは病理学的には区別がつかない紫斑病性腎炎は今では「IgA血管炎という名称が一般的になっています。ですので「メサンギウムにIgA沈着を伴う、くすぶり型の糸球体血管炎(IgA糸球体血管炎)」という捉え方は少なくとも大きく的を外したものではないといえましょう。

IgA腎症の早期の段階では糸球体血管炎が主病態です。切り傷の跡にかさぶたが出来るように、糸球体血管炎は炎症が治まると瘢痕病変として糸球体の一部が固くなる分節性糸球体硬化を生じます。そして、これは重要な点ですがIgA腎症ではメサンギウムのIgA沈着は全ての糸球体に生じますが、糸球体血管炎は左右二つの腎臓を合わせて約200万個ある糸球体の一部にのみ起こります。それ故、その瘢痕病変である分節性糸球体硬化も一部の糸球体にのみ起こります。これを専門用語では「巣状と言い、一部の糸球体の、そしてまたその糸球体の一部分が硬化する現象を巣状分節性糸球体硬化(Focal segmental glomerular sclerosis, FSGS) と呼びます。

ところで、糸球体の数が十分保たれているうちは、FSGSは糸球体血管炎の結果として生じますが、腎症が進行して、糸球体の数が少なくなると、残された糸球体に過剰な負担がかかることによって(代償性糸球体過剰ろ過)、糸球体疾患の種類には関係なく、糸球体血管炎がなくてもFSGSが生じることが知られています。

したがって、IgA腎症では腎症が進行するにしたがい、FSGSに陥った糸球体がどんどん増えて行きます。FSGSに陥った糸球体は機能的にも障害されており、正常の糸球体では漏れ出ることのないタンパク粒子がザル状態となった血管壁をすり抜けて尿の中に排出されます。つまり、FSGSの数が増えるとタンパク尿は増加します。また、糸球体から漏れ出たタンパク粒子は尿細管で再吸収されますが、タンパク粒子の量が多いと再吸収されたタンパク粒子が尿細管に障害を与えるようになります(蛋白負荷性尿細管障害)。

前置きが長くなりましたが、IgA腎症の「扁摘パルスの適応とその効果を予測するうえで、糸球体血管炎 > FSGSの考え方は重要です。なぜなら扁摘パルスは糸球体血管炎に対して有効な治療ですがFSGSには無効だからです。わかりやすくするために、ここでは糸球体血管炎を赤鬼に、FSGSを青鬼に見立てます。

IgA症は糸球体血管炎(赤鬼)と二次性巣状糸球体硬化症(FSGS)(青鬼)の二つの顔を持つ。赤鬼が燃え尽きたあとに青鬼になる。血尿の原因は赤鬼であるが、タンパク尿は赤鬼と青鬼の両者が原因となる。赤鬼はステロイドパルスに反応して消失するが、青鬼にパルスは無効である。

扁摘パルスは赤鬼を消滅させることはできますが青鬼に効果はありません。IgA腎症の早期は赤鬼が幅を利かせた世界ですから、扁摘パルスはよく効きます。ところが赤鬼が少数派となり、青鬼が多数勢力となってしまった進行したIgA腎症では扁摘パルスの効果は期待できません。

IgA腎症には、そこを過ぎてしまうともう寛解を目指すことが出来ない(タンパク尿の陰性化を目指すことができない)重要なポイントである”Point of no remission”があります。このポイントを過ぎてしまうと扁摘パルスなどの治療により赤鬼がいなくなっても(尿潜血が陰性になっても)、青鬼がすでにたくさん増えてしまったために、もう尿タンパクは陰性になることはありません。タンパク尿が少ないうちは、腎機能の安定した状態が保たれますが、糸球体が少しずつ荒廃してタンパク尿がだんだん増えてくると(青鬼がどんどん増えた状態)、糸球体血管炎以外の進行因子が徐々に大きくなるために腎機能もゆっくりではありますが確実に低下して行きます。それゆえ、タンパク尿を陰性にすることができなければ生涯にわたりIgA腎症との付き合いが必要になります。これこそが、IgA腎症では早期の段階で扁摘パルスをすることが重要とする理由です。

ところで、”Point of no remission”を過ぎたIgA腎症には、もう扁摘パルスをしても無駄かというと必ずしもそうではありません。腎不全になるということは青鬼がどんどん増えるということです。”Point of no remission”を過ぎて青鬼がすでにたくさんいる状態であってもまだ赤鬼がたくさんいる状態であれば、扁摘パルス等で赤鬼退治ができればその後の青鬼が増える勢いを押さえることができます。つまり、臨床的には血尿が強いIgA腎症であれば”Point of no remission”を過ぎた段階であっても、腎症の進行を遅らせるためには扁摘パルスが有効である可能性があるということになります。

尚、青鬼に対しては扁摘パルスなど炎症を抑制するような治療は無効ですが、治療の手段がないわけではありません。アンギオテンシン受容体拮抗薬(ARB)やアンギオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬などの降圧薬は糸球体圧を下げることによってFSGSの進展に一定の効果があることはすでに充分な科学的証拠があります。また、肥満のIgA腎症患者さんは減量により糸球体圧を下げることも期待できます。

この赤鬼と青鬼の関係が理解できると患者さん毎に最善のIgA腎症治療が見えてきます。

*扁摘パルスに関する個別の質問は「IgA腎症根治治療ネットワーク」をご利用下さい。

扁摘パルスをしても約2割の患者さんは血尿が残存し、中にはいったん寛解になっても、もう扁桃はないのに感冒を契機に再燃する患者さんがいます。また、感冒を機に肉眼的血尿が出現したIgA腎症の患者さんを診察しても、必ずしも扁桃に急性の炎症を認めるわけではありません。こうしたことは扁桃以外にIgA腎症と関与している部位が体のどこかにあることを示唆しています。

咽頭痛は感冒時に生じる頻度の高い症状ですが、大人の場合、咽頭痛の原因の約9割は鼻の奥の上咽頭の炎症が原因であるという報告もあり、空気の通り道の「関所」にあたる上咽頭は感冒の際に最も炎症を起こし易い部位といえます。

上咽頭は扁桃と同じようにリンパ球が豊富な部位で、外からの侵入者がそのまま体に入ってしまわないように、空気の通り道で「見張り番」の役目をしています。このリンパ球が感冒の時にウイルスや細菌によって活性化されて戦闘態勢に入ると、リンパ球から炎症を強めるような炎症物質(炎症性サイトカイン)が放出され、腎臓などの咽頭とは遠く離れた体のあちこちにまで影響を及ぼします。IgA糸球体血管炎の悪化(血尿の悪化)もその影響の一つとみなすことができます。

つまり、上咽頭はIgA糸球体血管炎のトリガーのような働きをしていると想定されます。

慢性扁桃炎に陥った口蓋扁桃で自分の腎臓を攻撃することを教育されたT, Bリンパ球が腎臓を攻撃する。Bリンパ球は腎臓に沈着しやすい糖鎖異常IgA1を産生し、血液に乗って腎臓に運搬されたIgA1は糸球体のメサンギウムに沈着する。Tリンパ球はマクロファージを活性化して糸球体血管炎を引き起こす。上咽頭炎がトリガーとなりTリンパ球を戦闘態勢へ誘導して、糸球体血管炎が惹起される(仮説)。

それゆえIgA腎症であれば慢性上咽頭炎の診療に精通した耳鼻咽喉科医に依頼して上咽頭炎の評価を行い、炎症がある場合には積極的に治療する価値があると思われます。上咽頭処置は非侵襲的であるためIgA腎症の診断がついた時点で治療を開始しても全く問題はありませんが、扁摘パルスで効果が不十分な症例では特に試みる価値があるでしょう(詳細は慢性上咽頭炎ページへ)。

医学界で広く認知されたIgA腎症の予防法は今のところありません。しかし、IgA腎症の成り立ちを俯瞰するとある答えが見えてきます。つまり、IgA腎症の原病巣やトリガーになる慢性扁桃炎や慢性上咽頭炎にならないような生活習慣を身につければ良いのではないかということです。

では、それはどのような生活習慣でしょうか?それは、一言でいうと「口呼吸をやめて、鼻呼吸にする習慣」です。

実際、アトピーや喘息などのアレルギーや免疫病の患者さんには「ポカン口」の口呼吸習慣の人が少なくないと感じている人は医師でなくとも多いと思います。

しかし、残念ながら患者さんに口呼吸の是正を指導する医師は現状では極めて稀です。その理由の一つは口呼吸がIgA腎症などの免疫病に関与していることを示唆する科学的証拠が不十分であることです。そして、もう一つの重要な理由は殆どの医師が口呼吸の問題に無関心であるということです。

その原因は、学生時代の医学部の授業や医師になってからの学会などで医師が口呼吸の弊害について学ぶ機会がないからです。現状の医科と歯科が分断された状況では口呼吸は口腔の問題なので歯科医が扱う分野になっています。実際、歯科の分野では多くの歯科医師が口呼吸を重要な問題として取り上げており、口腔の異常と口呼吸との関連に関して高い見識を持っている歯科医が少なくありません。しかしながら、IgA腎症の患者さんが受診するのは(腎臓)内科であり、歯科ではありません。

つまり、一見IgA腎症とは関係なさそうな歯科医師がIgA腎症予防生活のカギを握っているのです。また、IgA腎症やIgA血管炎の一部には根尖性歯周病などの歯科的治療により状態が改善する症例があることも報告されており、IgA腎症と診断されたら歯科医に一度は口腔内の状態を診てもらうことはお勧めです。

これまで述べて来ましたように、IgA腎症の予防・治療という大きな枠でIgA腎症診療を俯瞰すると、腎臓内科医、小児科医、耳鼻咽喉科医、歯科医が協働することの重要性が見えてきます。また、その実現にむけた支援活動をするのが日本病巣疾患研究会(JFIR)の使命です。

堀田 修

参考文献

© 2017 JFIR All Rights Reserved.